人才培育

孕育人才,價值培育

包容平等的員工任用

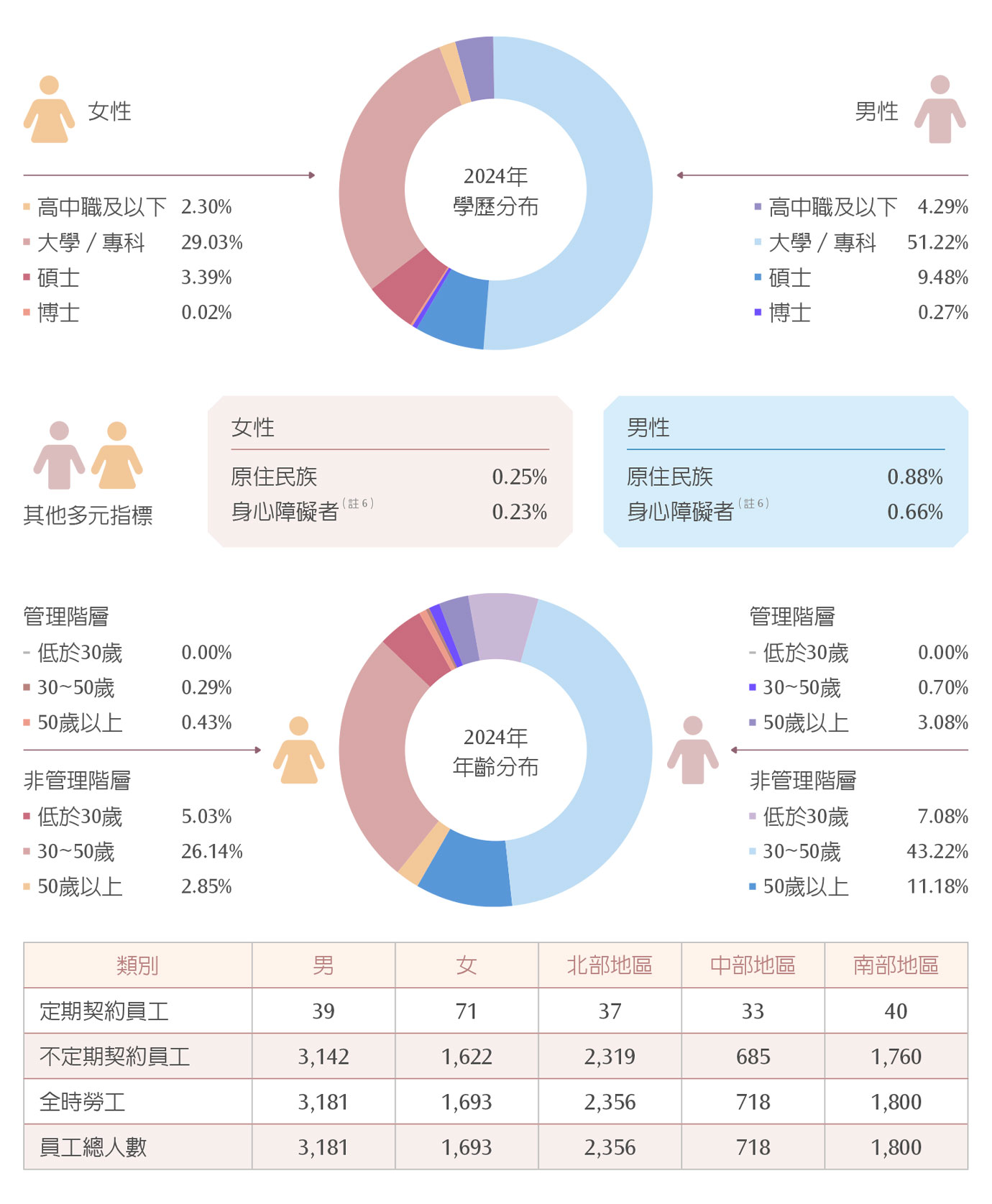

台灣高鐵持續廣納多元專業人才,秉持「適才適所」的精神做為人才招募任用與薪酬設計的核心理念。台灣高鐵積極提升員工多元性,選用人才不因種族、膚色、宗教、性別或國籍而有不公,依循國內相關法令(如勞動基準法、就業服務法、性別平等工作法等)制定員工薪酬、任期、工作條件及就業權益,展現高鐵完善多元的就業制度。我們亦落實聘雇在地人才,全國重要營運據點之高階管理階層100%屬本國籍。

台灣高鐵協助弱勢族群就業與發展,於招募網站中設置身心障礙人員招募專區,依職務特性聘任身心障礙員工。2024年我們雇用43名身障者員工,包含9名重度身障員工,原住民族共計任用55名人員,皆高於法定進用名額。

-

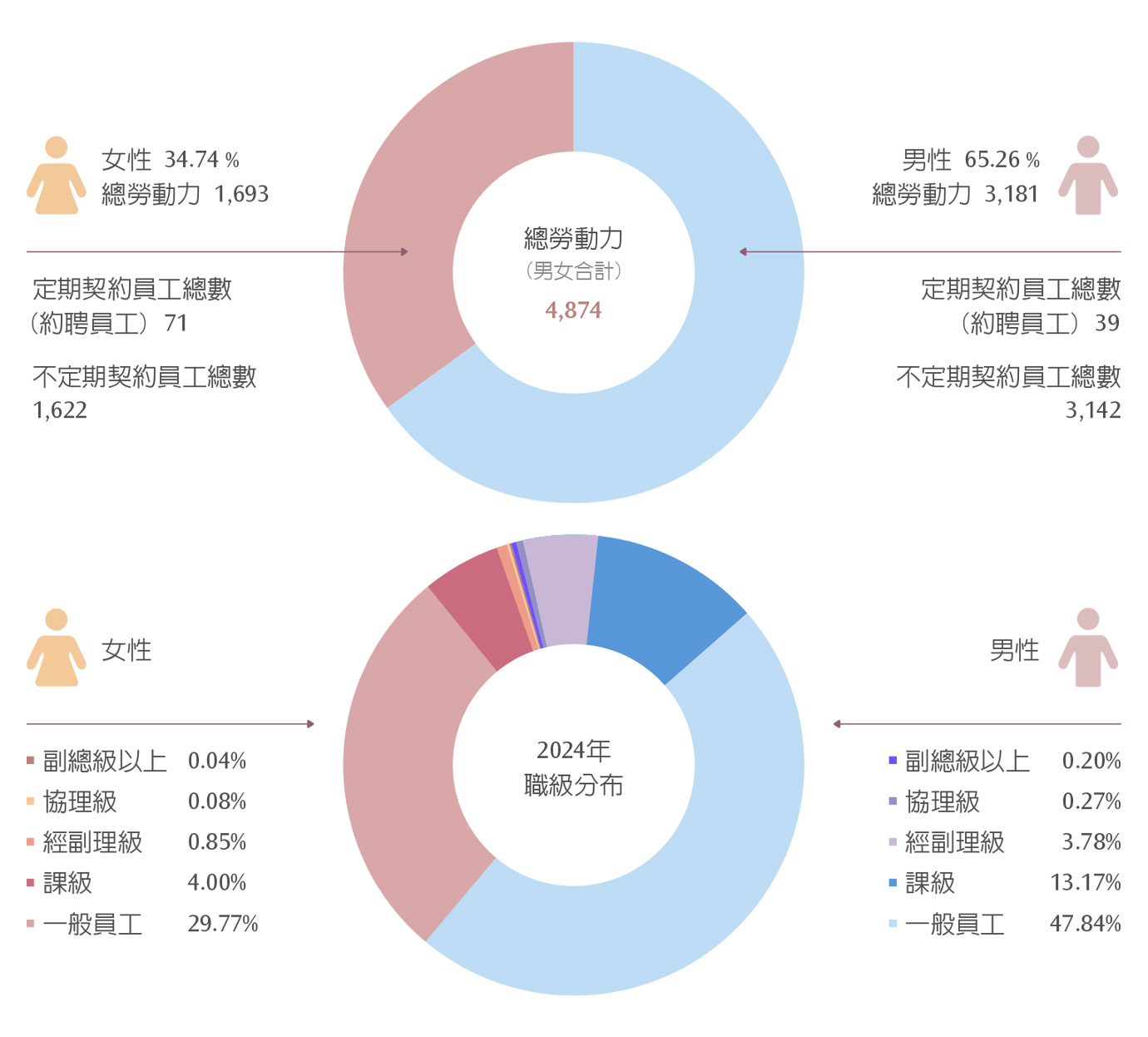

2024年人力結構

註:

1. 定期契約員工多為第一線之實習生人員(包含站務、服勤、維修)。不定期契約員工均為全職員工。

2. 管理階層的定義為課級以上主管。

3. 2024年度無聘用零工經濟者、部分工時勞工或非員工之工作者(如:派遣人員)。

4. 計算公式為該類別人數/總勞動力人數。

5. 身心障礙者數據計算不包含留職停薪者,2024年台灣高鐵共進用43名身心障礙員工,包含9名重度身障員工,優於現行法規1%之晉用要求。2024年新進員工統計

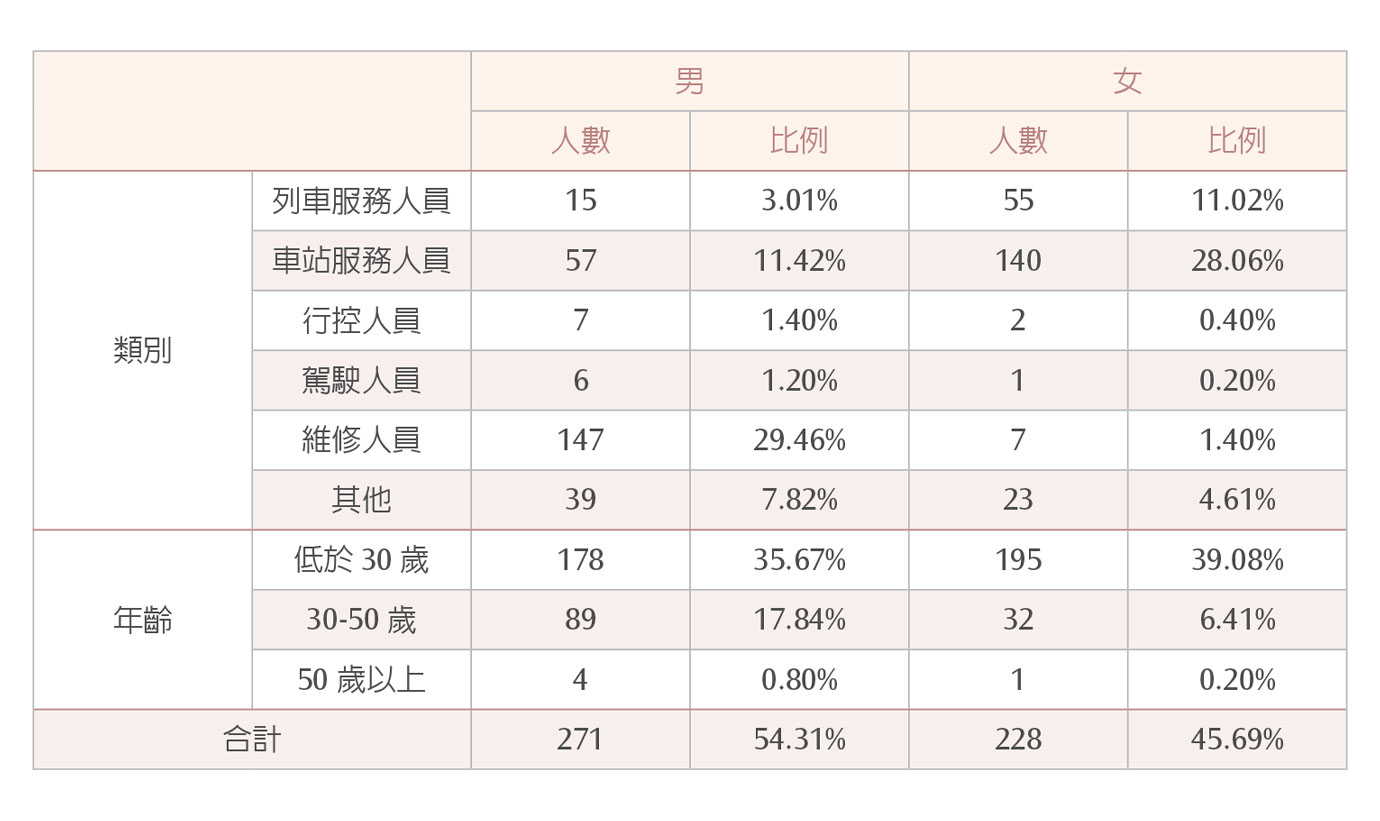

註:進員工率計算公式為年度各類別正職員工新進人數 / 年度總新進正職員工總人數

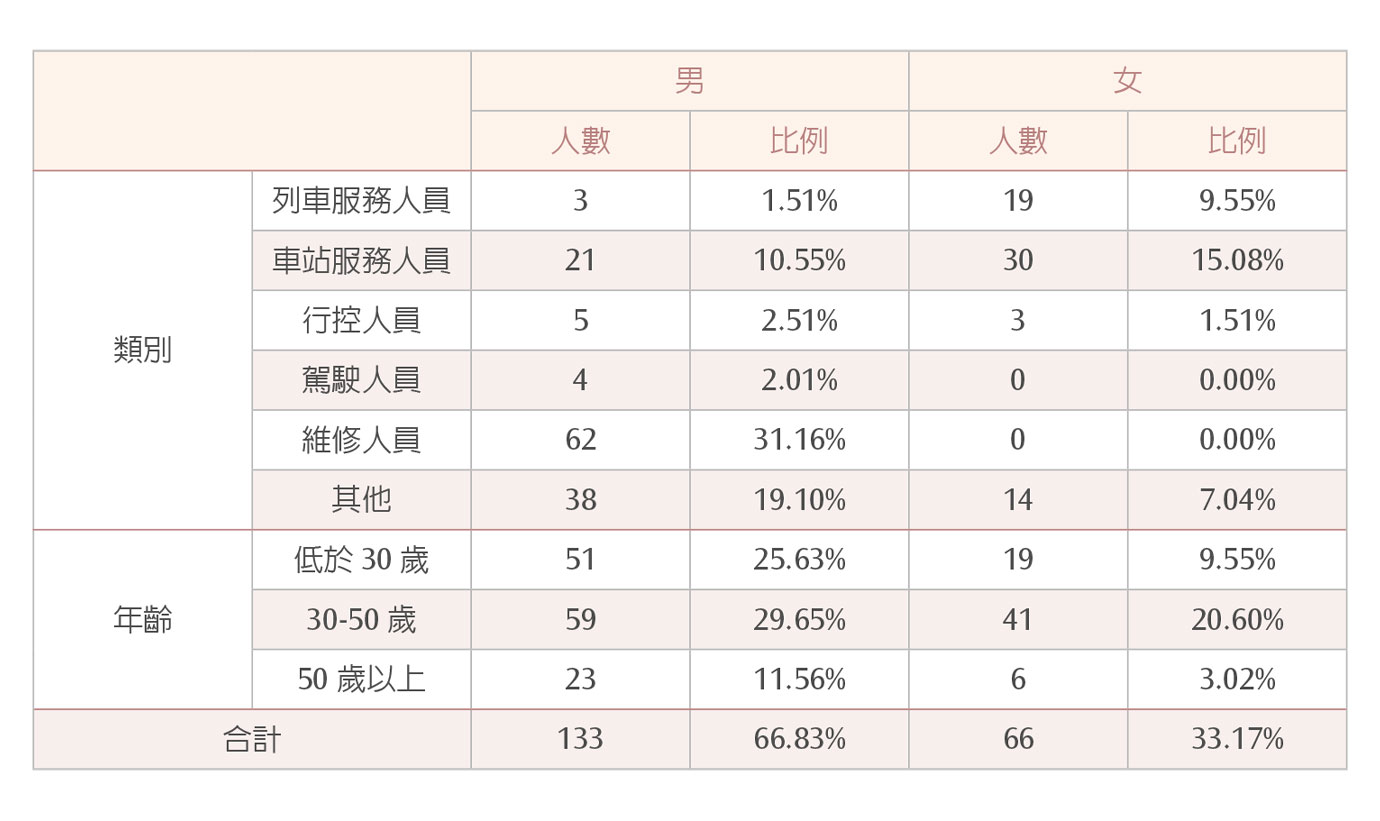

2024年離職員工統計

註:

1. 離職率計算公式為年度各類別正職員工離職人數 / 年度總離職正職員工總人數。

2. 上述合計總數字199人,已包含身故(自然死亡)7位,退休20位。

台灣高鐵落實人權政策、重視員工權益與福祉,定期參考市場薪酬調查結果,檢視薪酬政策並評估董事及經理人之薪資報酬與相關制度,向「薪資報酬委員會」及董事會提出建議後由董事會審定。在兼顧股東權益與員工薪酬的標準下進行薪資調整,提供具產業競爭力的薪酬福利,依照工作經驗、學經歷、專長等面向執行員工敘薪,不因性別、種族、宗教、政治立場有所區別。台灣高鐵2024年持續榮獲「臺灣就業99指數」成分股,為國內雇用員工人數規模前99大之領導企業。

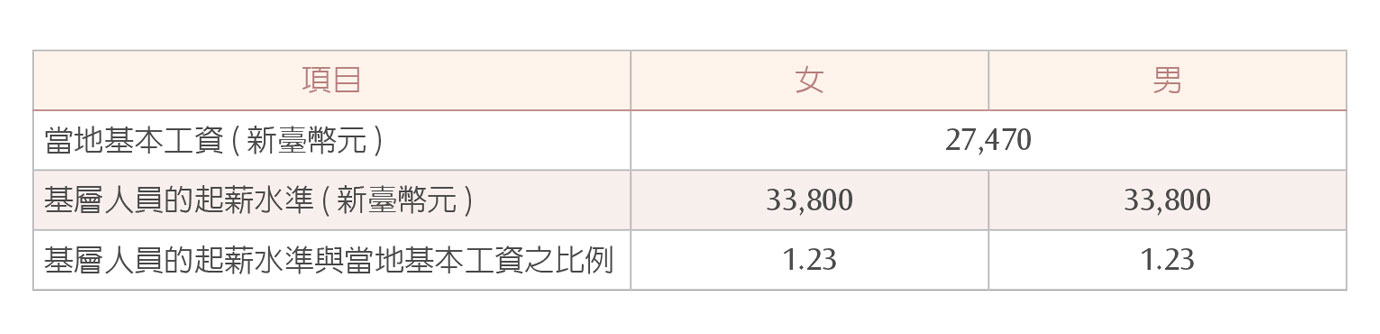

高鐵各職務類別基層員工起薪水準優於法定基本工資,不因性別有薪資差異。因高鐵技術專業人員多為男性,且其勞務性質之薪資較其他職務高,致一般員工在女男薪資比上具有差異,課級與經副理級人員薪資比例相當;因協理級與副總級員工人數較少,且薪資受任職該職位年資影響,導致女男薪資比例差異相對較大,惟並無顯著差距,展現台灣高鐵薪資政策的平等性。另為保護借調人員與派遣人員之權益,除由台灣高鐵核定薪資外,並透過查檢仲介公司勞動契約與薪資文件,以保障其勞動權益。

2024年台灣高鐵全體員工離職率為4.08%,與2023 年度之4.55%相比略為較低,顯示我們致力打造幸福職場的努力頗獲員工肯定,未來將持續吸引更多人才加入,為高鐵大家庭注入多元性與活力。為提升高鐵人才招募之競爭力,確保高鐵營運量能的穩定度,本公司已於2024 年1 月1 日起調高維修等特定職務之新進人員起薪,並於2024年4 月1 日起實施「年度調薪」,平均調薪幅度約為4.9%,已超過2015 年以來歷次調薪幅度,展現台灣高鐵公司永續經營、育才、留才的用心。

與臺灣基本工資比較(2024年)

女男基本薪資比(2024年)

註:台灣高鐵計算女男基本薪資比基礎為每個月固定發放予不定期契約員工之月薪資。

2024年台灣高鐵非擔任主管職之全時員工共4,742人,較前一年度增加93人,薪資總額為新台幣5,627,469仟元,薪資平均數為新台幣1,187仟元,中位數為新台幣1,099仟元;與前一年度相比,薪資總額增加新台幣610,045仟元,薪資平均數增加新台幣108仟元,薪資中位數增加新台幣108仟元。

非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表

三大職能訓練

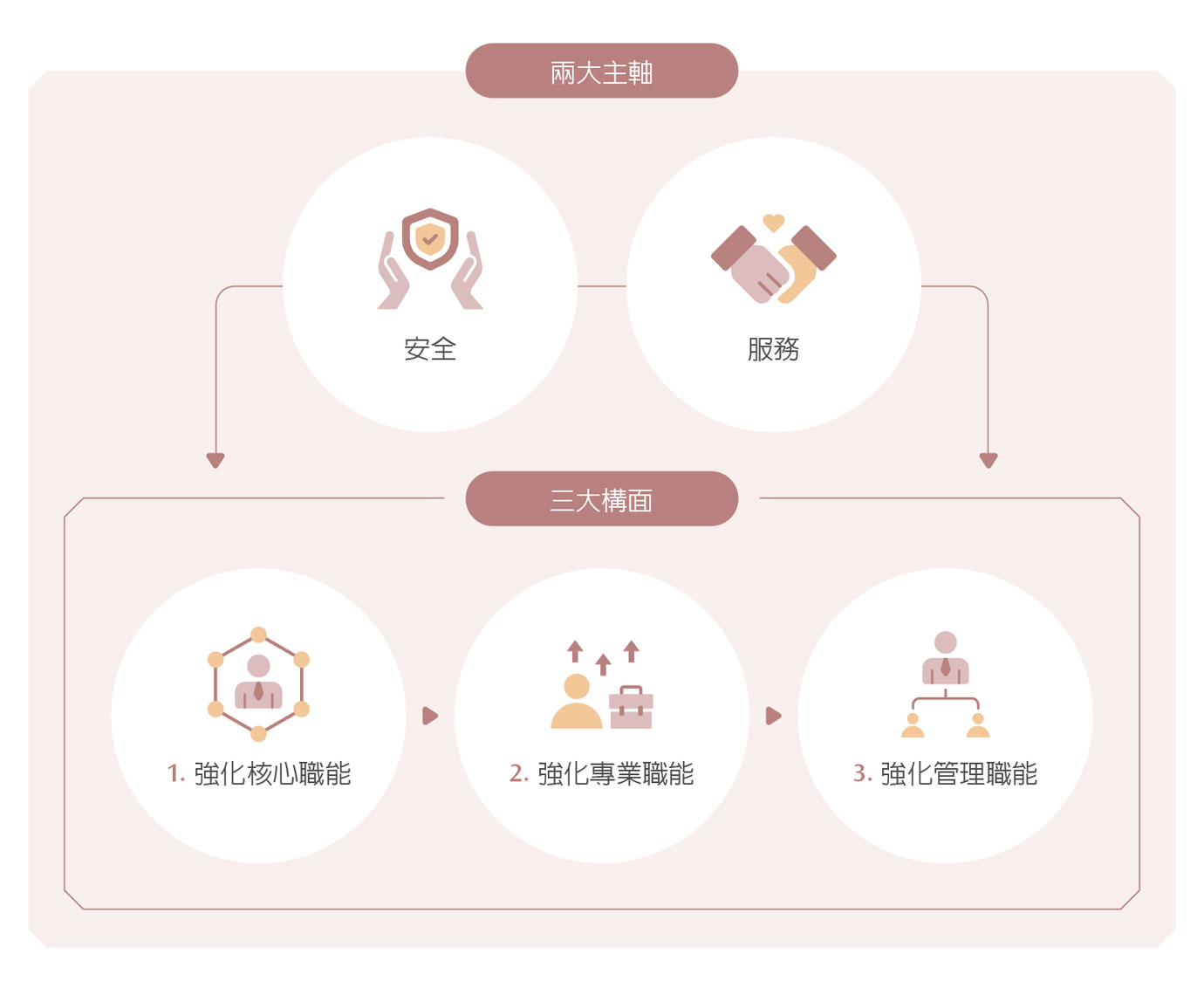

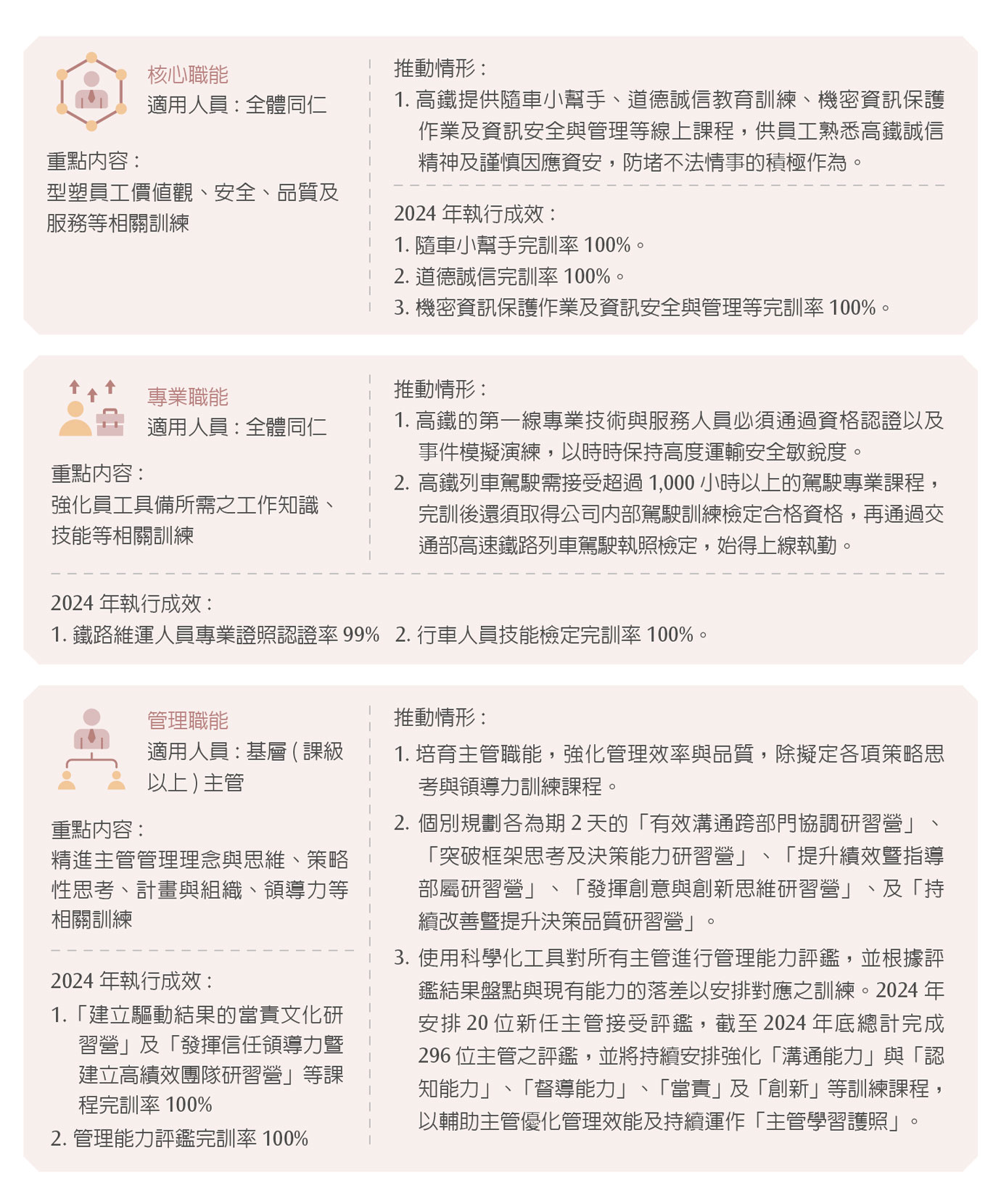

台灣高鐵重視員工職能發展,為落實訓用合一,高鐵公司以「安全」與「服務」兩大主軸規劃員工教育訓練,強化核心職能、專業職能、管理職能等三大構面的專業知識。為培養專業運輸業人才,激發員工學習熱忱,高鐵公司結合外部訓練、線上數位課程與實作演練等多元方式,建置「訓練管理及數位學習系統」及行動學習App,有效檢視學習歷程,提升學習效率。2024年高鐵公司數位學習之人次數為81,112人次,平均每月為6,759人次。另2024年度共計開辦447項線上課程,較2023年成長60%。

為使員工職涯成長與企業發展相結合,我們規劃完善職能發展藍圖,依據不同的職涯發展階段,提供各項強化職能之培訓,對象涵蓋全體同仁至各階層主管,2024年整體訓練共計3大類職能、合計538個學習課程。

三大職能訓練構面

教育訓練成果

為確保教育訓練推動成效,高鐵公司設置課程滿意度調查機制,依據評分提出改善計畫,2024年度不分訓練類別之整體員工滿意度為4.7分(滿分為5分),展現出高鐵投入培育人才發展的努力深受員工信賴與認同;未來我們也將整合內外部資源精進組織學習能力與員工自我成長,培養員工全方位能力。

2024年台灣高鐵依據不同職級與類別的員工訓練時數如下表,因新進人員及各職務人員年度受訓項目調整之因素,致受訓時數較2023年增加:

2024年訓練時數

註:

1. 人均受訓時數=總訓練時數375,555/總訓練人數4,874,男女人均受訓時數差異主因為男女人數比例,及因職務差異而有不同專業訓練所致。

2. 人次平均受訓時數=總訓練時數375,555/總訓練人次數107,512,統計「人次平均受訓時數」之目的為呈現每人每年每次之受訓時數。

3. 計算的範疇包含定期契約及不定期契約員工,定期契約員工多為第一線之實習生人員(包含站務、服勤、維修),不定期契約員工均為全職員工。

4. 2024年訓練時數較2023年上升以一般員工較多,其中又以列車服務、行控、維修人員居多,主因為列車服務、行控、維修人員等行車人員本年度進用較多人數執行專業訓練所致。

5. 不同職級平均上課時數計算方式為:該職級訓練總時數/全年該職級受訓員工數。

6. 不同類別平均上課時數計算方式為:該類別訓練總時數/全年該類別受訓員工數。

為強化高鐵同仁專業知識及技術實力,兼顧逐年提升的專業課程自辦需求,內部持續培育安全、服務、技術等專業領域之講師,藉由資深同仁與主管推薦、遴選人選,經過培訓及實際演練後,方能獲得內部講師資格。2024年我們共培育41位合格講師。講師授課類別以專業職能訓練為主,管理職能訓練為輔,2024年內部訓練時數為345,646小時,參與授課內部講師人數為983人次,平均每位內部講師授課時數為352小時。

台灣高鐵積極與國內大專院校簽署產學合作備忘錄,藉由專案合作及研討會等方式深耕技術,強化本土軌道產業的技術實力,加速設備零件的國產化進度。2024年完成開發風速、雨量及水位可程式化訊號產生器,具備一機多用功能,節省設備檢查及更換時間,增進維修便利性,此外,我們主動建置700T列車集電弓監測系統,收集列車運行、氣壓及震動等為期3個月數據資料,作為後續長期改善策略擬訂依據,並於2024年榮獲中國工程師學會「113年度產學合作績優單位」,獲總統親自接見肯定本公司長期投入鐵道人才培育及產學合作成果。另外,與國立高雄科技大學多年來共同開設鐵道設備實驗室(2021年具備TAF認證資格),至今開發37項系統及4項專屬儀器。台灣高鐵每年亦提供青年學子打造探索鐵道運輸業的機會,2024年台灣高鐵和30所大專院校合作推動實習專案,提供132名學生維修及運務工作實習機會。

績效考核及流程

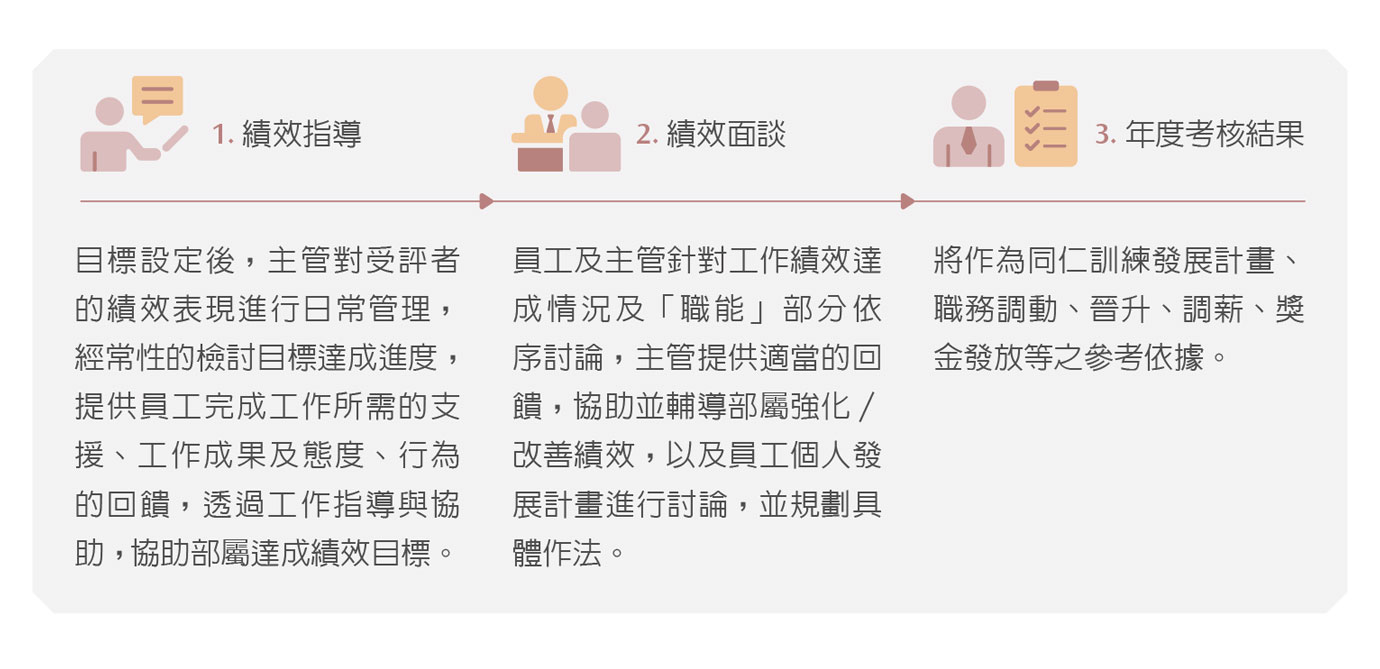

台灣高鐵透過年度績效考核檢視全體員工與主管的表現,協助員工檢視本職學能與表現。同時並設有績效面談機制,確保主管與員工能有效溝通,達到回饋、指導與激勵員工之目的,做為未來職涯發展之依據。

績效評等分為5個等級,依序為「傑出」、「顯著超越要求」、「超越一般要求」、「達到要求」及「無法勝任現有工作,需要加強」,其中「無法勝任現有工作,需要加強」的員工,需接受績效輔導改善作業,單位主管就員工績效不佳之原因,提供必要協助與輔導。2024年應接受績效考核的全職員工數為4,656人;除考核期間因病或離職未完成考核之5位員工,其餘員工均接受績效考核,完成考核人數佔應考核人數99%。

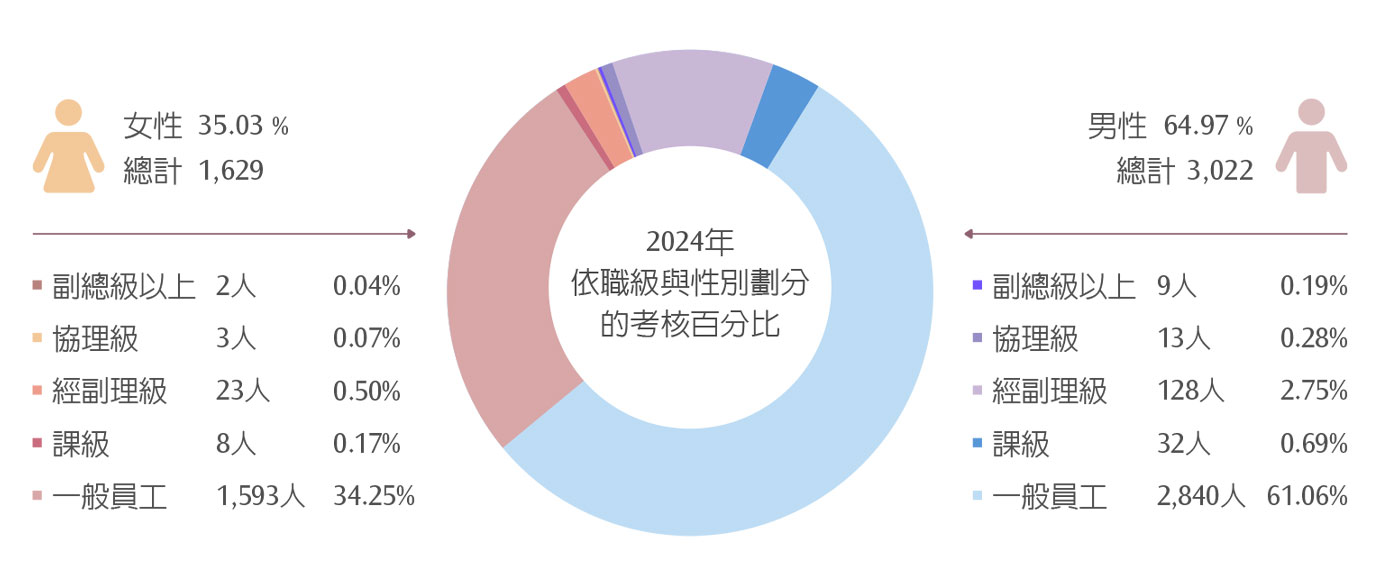

2024年依職級與性別劃分的考核百分比

台灣高鐵績效考核方式與流程

台灣高鐵長期實施Career Path人才發展計畫,針對第一線績優人才與不同職務的同仁,設計不同留任與職涯發展路徑,結合年度人力盤點結果規劃相關人力配置,滿足各單位需求。我們以組織需求與個人發展為兩大基礎,提供績效優異人才「年度晉升」機會,達到激勵與留任人才目的;對於有志擔任管理職務且符合公司需求與條件者,亦可藉由「職缺晉升」管道,擴展個人職涯發展,充分發揮潛能。

2022年起,台灣高鐵針對維運員工規劃特定職涯發展路徑,期待維運專業人才透過不同職務歷練,多元學習發展與增進溝通能力,擴大培養未來維運現場主管,提升組織運作效率。2024年共有124名維運人員接受培訓,完訓55名,尚有69名仍在訓練中。我們依照職涯發展實施原則及交流計畫辦理相關訓練,強化員工跨領域專業知識,累計至2024年共計培育車站站長19人、車務主管23人、主任控制員22人,副站長19人、運轉組長21人、控制員督導19人,站務督導35人、車站列車控制員32人、列車駕駛1人、列車控制員3人。

隨著公司日益成長,如何培育未來接班人選、建立人才庫及人才梯隊亦為公司重要策略之一。台灣高鐵於2019年啟動「管理能力評鑑專案」,透過科學化評鑑工具,盤點與確認主管管理能力與潛力缺口,精進所有主管管理技巧與能力,進而遴選出高潛能人才,建立個人發展計畫,計畫性培育未來接班人。2019~2024 年共計進行296位各層級主管管理能力評鑑並發展主管學習護照,針對較缺乏之管理能力項目進行「溝通能力」、「認知能力」、「督導能力」、「當責」及「創新」之關鍵人才培訓。