《處處──台灣高鐵ARt》心旅程活動期間為2019年1月24日至6月30日,台灣高鐵公司保有調整或終止本活動之權利。

「台灣高鐵藝術元年」由台灣高鐵公司與財團法人國家文化藝術基金會共同策劃完成,第二階段作品《處處──台灣高鐵ARt》由莎妹劇團導演王嘉明與豪華朗機工藝術家林昆穎跨界合力打造。延續第一階段「藝術 不期而遇」的概念精神,第二階段更強調如何讓藝術無所不在地「擴散」與「滲透」到每個人的生活當中,不僅讓旅客在高鐵內「與藝術不期而遇」,更讓民眾「在藝術中與心相遇」。

不同於以往藝術「限時、限地」的觀賞形式,藝術家運用現代人高度依賴的手機為介面,透過AR(擴增實境)技術與互動體驗的機制設計,研發出一款能夠隨機組合視覺圖像、物件和文字,投射每個人內心風景的App。無論移動或停駐、置身車站或車廂,觀眾只要下載App,即能拿起手機掃描特定畫面,進行一趟與藝術對話,更是與自己對話的高鐵心旅程,並從而獲得旅途上的人生指南。

《處處──台灣高鐵ARt》是一場參與式設計的藝術實驗,其藝術觀賞的路徑,不在藝術家提供一個封閉的作品或故事,而是由觀者自己的一個問題啟動生產故事的機制;其藝術生成的方式,並非由藝術家獨立完成,依賴觀眾想像力的主動參與。身為觀眾的你,準備好要和藝術家一起踏上創造的旅程了嗎?

創作概念

王嘉明

我們幸運極了 不確知 自己生活在甚麼樣的世界。 ~ 辛波絲卡,波蘭詩人

多次來回高鐵各站,看著快速來來去去的乘客:買票、取票、等待、入閘口、上車、坐車、盯著手機、電腦、下車、直奔目的地……所謂「藝術」對這些匆忙的乘客會是甚麼?對自己又是甚麼呢?

這社會已經像個大型政論綜藝節目,從上師到上司,從政治人物到網紅,電視、網路、雜誌上一堆的影片、文章,多數人都想「簡潔地」教導或被告知,甚麼是人生態度?甚麼是創意?甚麼是專業?那裏有超好吃美食?有美爆的景點?哪裡有好笑、很炫的影片?巴啦巴啦等。所以就很不想在高鐵這流動空間,還要演齣戲,告訴你這是「藝術」。而實際上,眼前這群來來去去的乘客的每張臉,都有一雙無法複製的眼睛,每個背影都有自己的故事,每個人都有難忘轉角的那家小吃攤。

如何讓大家生產自己的故事或是作品呢?

自己寫劇本和當導演知道,創作根本不是靠靈感,常常不過是撿拾身邊大家被遺忘的事物,想法不過是挖出大家共有但被忽略的情感和關係,根本沒有多「新」,多有「創意」。因此生活各個角落的人事物,處處都可以是創作的來源,只要換個角度,重新想像,就像辛波絲卡在諾貝爾頒獎典禮時講到:「不論靈感是什麼,它延伸自接連不斷的『我不知道』。但是,這樣的人並不多。」畢竟,要卸下「已知」,不管是對外在人事物和甚至對自己的「已知」,要抹去/摘掉/割除後,重新想像,是多麼艱難的一件事啊,所以忙碌的我們才會這麼迫切地要求:請告訴我一個簡單的答案,就好了。

因此,希望《處處》是建立如何開始面對自己說故事,同時,也是欣賞藝術的路徑。畢竟欣賞外在人事物,通常是雙向地與自己內在對話的過程。

《處處》AR裝置將由你自己問一個問題,啟動專屬你自己故事的開頭,所引發的內容不提供直接單一的答案,而是更接近劇場的一個綜合體:有場景、物件、音效、音樂、氣氛和一句關於角色的糾結,即使它有類似籤詩的指南,但只是引導你與你自己和問題、故事的想像關係。《處處》所使用的素材,都是身邊熟悉的日常生活場景和物件,所有劇場元素包括文字,會有上億種的排列組合,也在高鐵各站各處設下體驗點,希望提醒你身邊隨時都可以開啟另一道生活其他可能性的門,只要你停下來,放過你自己一下。 所以,台灣高鐵藝術元年此次不期而遇的不會是別人,而會是:你自己。

林昆穎

我有個故事,來自於一個很單純的形式 —「博杯」。

從小我就愛問爺爺問題,問透了還是繼續問。爺爺給了個遊戲,帶我沿路走到花蓮福天宮,爺爺讓我自己來,在心中對神明介紹自己是誰、住在哪裡,接著雙手握筊閉眼,慎重地問出一道內心的問題,雙手一放,兩月瓣紅漆木筊子,只要一正一反,那是聖杯,我就能到籤筒抽出籤枝,手握籤枝,再得一次聖杯,那這支籤所代表的籤詩,就是問題的解答。

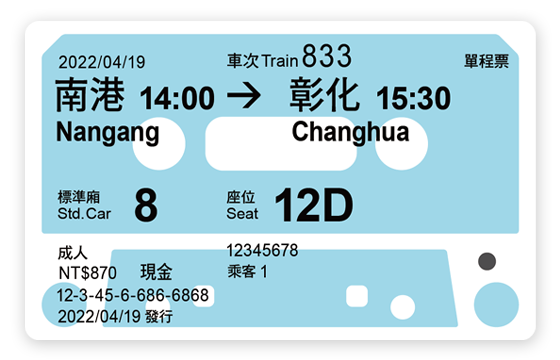

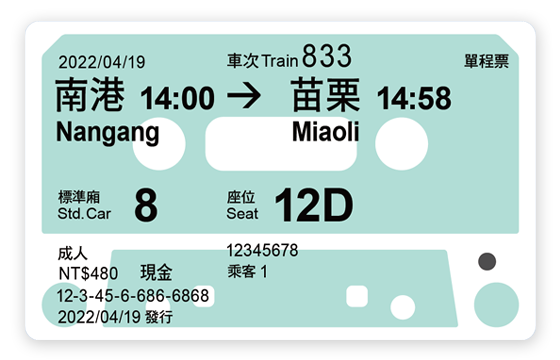

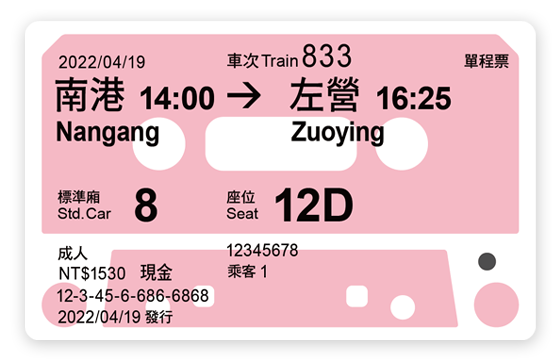

創作組合,王嘉明+林昆穎,像是策展人林曼麗的雙手擲筊,求了藝術跨域、科技擴散。一正一反是聖杯,我們創造了《處處》計劃,實體高鐵票,帶你通往目的地,而虛擬的票,則開啟你的內心小劇場。

緣起是從觀察台灣的常民生活開始的,日常中的場景與物件,承載著不同人的記憶象徵,好比大紅桌與紅塑膠板凳,能觸發一種環境氣味,一種聲響情境,一段關係劇情。資料庫取樣自雲林,這個保有台灣原始人文景觀的地域裡,我們看見信仰、飲食、農務、城鄉、教育、地景......感動台灣之美,也感嘆時代的移轉。當我們解構著三個線條:「劇場形式」、「虛實體驗」、「互動故事」,導出科技應用形式「AR」,從藝術家的角度來創造一個AR App,是相對幽默的事情,要不按牌理出牌,又得面對嚴格的技術規範,然而,它帶來了一場激發創意的熱情挑戰,這又是雙人擲出的ㄧ筊。

《處處》是個開放性作品,利用人手一機的現代慣常行為,創造一個隨身攜帶的AR小劇場,讓你隨時能對人生一問,求得籤詩,自我琢磨解讀一番,練練腦補功夫。我們提供的是一個互動體驗,觀眾從ㄧ道內心提問,在高鐵中找到掃描點,掃出一個由文字、場景、物件、聲音隨機組合的詩意舞台,觀眾便可順線索而自我解答。人生就是一連串的機遇與選擇,在選擇的當下,自己與自己的對話,彌足珍貴,這樣的事情,叫做內心小劇場,演員是你,觀眾是你,搬演的也是你對現實的解讀,自由表態無拘無束,自己的故事。

《處處》是一個即刻開悟的籤詩系統,寓言式場景有上億種可能,觀眾在手機螢幕前,因畫面而在腦中迴響起什麼都好,這就是藝術觸發思考的瞬間,也是《處處》所創造的藝術景象,往更多共同行為去擴散,往人的內心去擴散,每個參與者,找出高鐵的隱藏門,如生命中的機遇,如籤詩般的造境,完成ㄧ段段不期而遇。

爺爺現在雲遊了,返鄉求籤仍是逢年的習慣,問題都在,籤詩也在,我們要做的就是虔誠地放手一甩,一實一虛,那是個聖杯,這就是你的一道人生指南了。

《處處》是我的解籤,那你的呢?

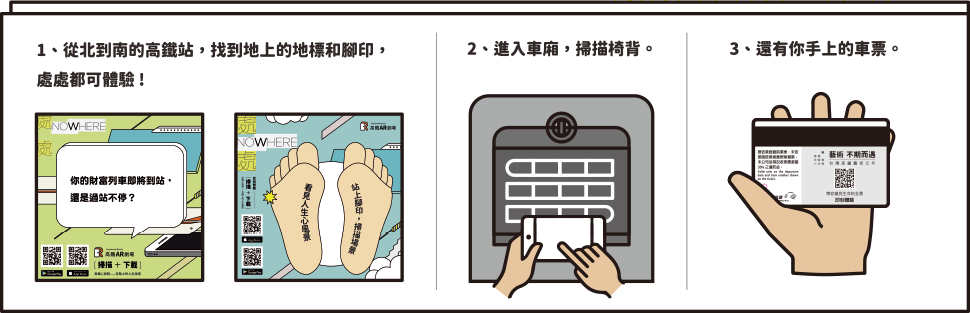

如何體驗《處處》

哪裡體驗《處處》

創作團隊

◦ 王嘉明

「莎士比亞的妹妹們的劇團」團長,創作一向具有複雜曲式與兼具實驗性/ 大眾化的特點,他的美學體現於排練場的工作程序中,並藉由與設計的合作,玩弄實驗劇場空間和聲音的使用,並透過表演形式的特殊設計,與演員共同挖掘、面對和思考劇場表演的可能性。

作品五度入選台新藝術獎「年度十大表演藝術」,並曾獲首獎與評審團特別獎。2008年Robert Wilson邀請為其年度募款晚會創作裝置演出,紐約時報評選為「2008年度晚會演出」。2009年受邀擔任高雄世界運動會開幕第三段導演。2010年受邀與蔡國強、林克華、馬文一同擔任「跨建國百年大型晚會活動」創意小組成員。2014年受邀擔任第51屆金馬獎複決審評委。

◦ 林昆穎

擁有空間、哲學、藝術與演奏文憑,跨域學習交織的過程中,明確地對應出其獨特的思考邏輯及美學發展。投入各項創意主持,從音樂美學發展出獨特的詩意特質,單純而大膽的配器、工整又混搭的視覺結構、近哲思而入自然的概念,都在其鮮明而跳躍的節奏中,令人過目不忘。實踐為跨域藝術家、設計思維者、科技實驗者、社會觀察者,近年專注於創意組織營運、當代創意論述、聲光機動態編導當中,繼續探索共創合作的跨域呈現。

2008年以作品「海的百篇-養海」獲得台北美術獎,展開跨域與創意協作,創立「豪華朗機工」,並帶領華麗邏輯公司,擔任創意總監。2017年,擔任「台北世界大學運動會」開幕文化節目導演,及聖火裝置藝術家。2018年,「台中國際花卉博覽會—聆聽花開的聲音」同名聲光機導演。

創意總監:王嘉明(莎妹工作室)、林昆穎(豪華朗機工)

美術視覺統籌:三頁文有限公司

AR影像製作暨APP程式設計:飛映數位有限公司

音樂設計:柯智豪音樂工作室

APP製作統籌:詹雨璇(孵一間工作室)

行政統籌:趙夏嫻

行銷統籌:Baboo Liao

宣傳執行:林國瑛

平面設計:黃泰為

宣傳片影像設計:莊柏林

執行製作:王廣耘、曾仲儀、蔡宜豫、聶彤

人生指南撰寫:王嘉明、陶維均、鄒欣寧

完整人生指南

體驗了《處處──台灣高鐵ARt》的心旅程,想為這趟人生指南獲取更深入的解讀嗎?請瀏覽「瞭解更多」。

輪椅座訂位

輪椅座訂位 搭高鐵•遊台灣

搭高鐵•遊台灣